内容提要:王夫之治学以《易》为宗,其情景诗论有着深厚的《易》学内蕴。他有关“景自与情相为珀芥”的说法,即依据阴阳交感相应的思想,认为情与景的感应是同步的、无涯际的,“珀芥”之喻强调情景之间的异类相感,实际上肯定了取景的客观化。而其情与景“互藏其宅”的说法,旨在立足全篇的语境,来理解情景相生的意义。他还反对各种情景组合之法,认为优秀的诗作其情句和景句并无固定的次序,其位置的安排取决于诗中意脉的展开,这可在《易传》“唯变所适”的思想中找到理论根源。

关键词:情景 《易》学 珀芥 宅室 意脉

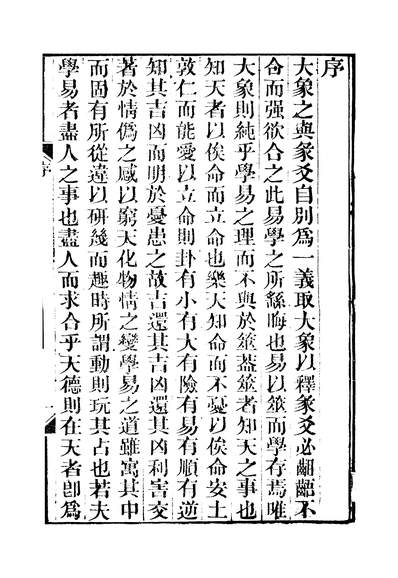

就王夫之诗学与《易》学的关系,学界已经有所论述。黄秀洁认识到王夫之没有把情与景看成绝然对立的东西,并援据《周易外传》认为,“这种立场植根于他的宇宙观”[1]。萧驰的论述在黄氏的基础上有所加进:“船山诗学中的情/景范畴是由《易》学中乾/坤、阴/阳对应的符号范畴中展开。”[2]之后,王诗评认为:“‘乾坤并建’是王船山‘情景交融’的理论基础”[3];李瑞卿认为:王夫之“将阴阳错综引入到情景关系中,以自然化生的模式来观照诗的发生”[4]。以上诸家,黄秀洁具开创之功,萧驰的论述最具理论深度。但不无遗憾的是,就这一论题,却见不到论者对其语源出处的追索,而其正好源自《易》学史上的经典著述。理解古人的学说不明出处,极易导致论述上的偏差,思理的阐发只有落在原始文献之上才深切著明。所以,以《易》学为参照研究王夫之情景诗论,仍有可以开拓的理论空间。

一相为珀芥

《周易》阴阳交感相应的思想,在王夫之对诗歌情景关系的认识中有着深刻的体现。《诗译》云:

兴在有意无意之间,比亦不容雕刻。关情者景,自与情相为珀芥也。情景虽有在心在物之分,而景生情,情生景,哀乐之触,荣悴之迎,互藏其宅。[5]

传统诗学中对“兴”与“比”的阐释都包涵对心物关系的说明。东汉郑众曰:“比者,比方于物也;兴者,托事与物。”[6]宋人李仲蒙曰:“索物以托情,谓之比,情附物也;触物以起情,谓之兴,物动情也。”[7]朱熹认为:“兴者,先言他物以引起所咏之词也”[8],“比者,以彼物比此物也”[9]。叶嘉莹认为:比是“借物为喻(心在物先)”,兴是“因物起兴(物在心先)”[10]。无论古人还是今人的解释,似乎均免不了对心物进行先后的区分。而王夫之“相为珀芥”的说法,与以上说法皆有所不同。此语源自唐人孔颖达对《周易·乾·文言》的疏解:

故龙吟则景云出,是“云从龙”也。虎是威猛之兽,风是震动之气,此亦是同类相感。故虎啸则谷风生,是“风从虎”也……其造化之性,陶甄之器,非唯同类相感,亦有异类相感者。若磁石引针,琥珀拾芥。[11]

“相为珀芥”表明的是事物之间感应的关系。琥珀和芥子之间的感应是相互的、同步的,以之说明诗歌的情景关系,不同于宋人范晞文“化情思为景物”[12]的观念,其所谓“化”就是先有了情思,再经过联想、想象转化为景物;也不是今人熊考核所谓“移情化境”[13]的解释,所谓“移”,就是先有了“境”,之后将“情”移入。“化”或“移”的过程本身说明二者的结合存在界限,无法体现出“珀芥”之喻微妙的内涵。更应该注意的是“自”字的涵义,即“景”与“情”的结合不是外在因素作用的结果,而是二者本身具备与对方感应的内在特性。

《易传·系辞上传》云:“易,无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天之之故。”孔颖达疏曰:“任运自然,不关心虑,是无思也。任运自动,不须营造,是无为也。”[14]“无思无为”的“感通”观念渗透于诗歌的情景关系,就会认为二者的结合不是依靠心力营造,而有待于自然相互生发。如:

情者,阴阳之几也;物者,天地之产也。阴阳之几动于心,天地之产应于外。故外有其物,内可有其情矣;内有其情,外必有其物矣。[15]

心物之间的“动”与“应”是同时发生的,耳目所及处,外物已被主观化,情思亦同时俱在。此可通于他对咸卦

的解释:

咸,皆也。物之相与者皆也,必其相感者也。咸而有心则为感。咸,无心之感也。动于外即感,非出于有心熟审而不容已之情,故曰咸。[16]

“皆”之于情与景,说明二者的感应是不分彼此、不分先后、没有涯际的;而“无心之感”正是兴、比之“有意无意之间”“不容雕刻”的义涵所在。《周易内传》论咸卦曰:

形气充而情具,情具而感生,取诸怀来,阴阳固有,情定性凝,则莫不笃实而生其光辉矣。故今日卓然固有之身,立乎现前而形色不爽者,即成之所以为成,岂待别求之含藏种子之先,以为立命之区哉。[17]

《彖》曰:“咸者,感也。”男女之相悦,泽山之通气,乃至天地万物之化生,均可为咸卦的义蕴所摄。上述“情”与“物”关系的观念,若与唐代华严宗五祖宗密有关“心”与“境”的论述对比,更能显现其意义的取向,后者如下:

心境互依,空而似有故也。且心不孤起,托境方生;境不自生,由心故现。心空即境谢,境灭即心空。未有无境之心,曾无无心之境。如梦见物似能见所见之殊。其实同一虚妄都无所有,诸识诸境亦复如是,以皆假托众缘无自性故。[18]

如同佛学中的“心”与“境”,王夫之诗学中的“情”与“景”也是互相生发、互相依存的关系。萧驰在《中唐禅风与皎然诗境观》一文中说:“‘境’不再是客观的空间场所,而是不离心识,是充分现象学论的。”[19]佛学对中国文化的影响十分巨大,唐代之后诗学中有关情景关系的认识几乎不可能不受到佛学心境观念的影响,上述“情”“物”关系,与“心”“境”关系之间内在思理所具有的一致性也是不能否认的。然而,佛学的“心境互依”是“空而似有”,“似有”虽然是“宛然有”,但“空”却是“毕竟空”。二者最终思理上的区别,源于佛学“缘起”法则与《易》学“感通”观念的不同。《易》学中的感应关系乃“阴阳固有”“动于外即感”,而“景自与相为珀芥”的意义亦必如之,就此完全区别于佛学“假托众缘无自性”“诸识诸境同为虚妄”的观念。故而,与宗密心境关系现象学化的体认不同,王夫之情景命题显现的正是萧驰所说的“存有论视域”[20]。

孔颖达以“云从龙”“风从虎”为同类相感,“磁石引针”“琥珀拾芥”为异类相感。诗中的情与景,有同类相感者,如陆机“悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春”[21]。王夫之以“珀芥”为喻,强调的是异类相感的意义,即情与景关系迥于常态的变化,即其《诗译》所云:

“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”以乐景写哀,以哀景写乐,一倍增其哀乐。[22]

王夫之赞赏情景的异类相感,实际上是在肯定取景的客观化。人心之悲喜,不可能与景物一直是同类相感,万物荣发时何尝无悲,草木凋零时可能有喜。《小雅·采薇》以乐景写哀,以哀景写乐,情与景异类而相感,相反而相成,却使其中的哀乐更加深广。也就是说,自然景物虽然是客观的,但诗人在取景的同时,无论是同类相感,还是异类相感,情感已经寓于景物之中了,这即是其“情生景”的真正内涵。换言之,无论是何时何地,无论是悲愁还是欢愉,心物之间的相互感通是无穷无尽的,二者之间的相互发生是没有涯量的。因而,诗人没有必要将一己之悲愁、欢愉强加给自然景物。如:

“平畴交远风”,信佳句矣。“良苗亦怀新”,乃生人语。杜陵得此,遂以无私之德,横被花鸟;不兢之心,武断流水。不知两间景物关至极者,如其涯量亦何限?而以己所偏得,非分相推,良苗有知,宁不笑人之曲谀哉![23]

陶潜的“平畴交远风”为何不失为佳句,就是因为其客观、真实的描写,而下句“良苗亦怀新”及杜甫的“花柳更无私”“水流心不竞”,移情入景,使自然景物染著了自我的色彩,这些古今所共赏的佳句,在他看来有“生入”“横被”“武断”之嫌。

“珀芥”之喻强调情景感应的“无意”。当然,王夫之诗学也注重心物交接之际的“有意”,即作为创作主体的诗人对景物的择取和情感的持守。如云:

凡咏高山大川只可如此,若一往作汗漫崚嶒语,则为境所凌夺,目眩生花矣。予于《登慈恩寺塔》诸诗雅所不赏,以此。[24]

天宝十一载,高适、薛据、杜甫、岑参、储光羲等人同登慈恩寺塔,各有赋诗(薛诗失传)。高诗云:“言是羽翼生,迥出虚空上”,“宫阙皆户前,山河尽檐向”;岑诗云:“突兀压神州,峥嵘如鬼工”,“下窥指高鸟,俯听闻惊风”;杜诗云:“高标跨苍天,烈风无时休”,“七星在北户,河汉声西流”;储诗云:“雷雨傍杳冥,鬼神中躨跜”,“冠上阊阖开,履下鸿雁飞”。诗人们登上高大的慈恩寺塔,面对山河万象,似乎目不暇接,心神难以收摄,皆蹈入“虚空”“鬼神”等幻象之中,即所谓“汗漫崚嶒语”。可见,王夫之肯定取景的客观化的同时,凸显的是诗人心灵主体的选择与持守,不应如“小人一往之喜怒”。[25]如云:

故吾以知不穷于情者之言矣:其悲也,不失物之可愉者焉,虽然,不失悲也;其愉也,不失物之可悲者焉,虽然,不失愉也。导天下以广心,而不奔注于一情之发,是以其思不困,其言不穷,而天下之人心和平矣。[26]

所谓“广心”,既不能目营于一方,应知天地万物“用之无穷,流而不滞”的道理;也不能以一己之私衷,曲诬自然景物的真实性来迎合自己的心境;更不能心所物转,“奔注于一情之发”,走向偏激和轻狂。“絜天下之物,与吾情相当者不乏矣”[27],真正的诗人应有宽广的心量,开阔的眼界,于流动生变的天地之间有所择取,促成情景的融浃。

从以上论述可以看出,王夫之的“景生情,情生景”的诗学理念,同时包含着客体的主观化和主体的客观化两个过程。劳思光说:

“主体之客观化”乃显“客观精神”,若根本不见“主体性”,一味在形器世界上流转,正是常识中之想法,何能称为“客观精神”。此点就纯哲学意义看,或非一般人所能确解。[28]

这是劳氏对王夫之哲学的批评。仅从其“情景相生”的理论上而言,是有“主体性”的,也是具备“主体之客观化”的。钱穆认为“唯船山主观化渐得其源”[29],并在与王阳明、刘宗周、黄宗羲、颜元、戴震等相关思想的比较中说:“船山深著此理,谓我身不能离身绝物而独为灵明”[30],也就是王夫之所说的“据器而道存,离器而道毁”[31]。独标所谓“主体性”,而绝离“形器世界”,最终不免蹈入虚无。所以说,王夫之情景相生的理论,与其《易》学中“乾坤并建”“无其器则无其道”等主张,在更高思理上是一贯的。

二 互藏其宅

前文所引“互藏其宅”之语,出自东汉魏伯阳的《周易参同契》,如:

阴阳为度,魂魄所居。阳神日魂,阴神月魄。魂之与魄,互为室宅。[32]

“互为室宅”说法为张载所继承,其《正蒙》曰:“星月金水受光于火日,阴受而阳施也。阴阳之精互藏其宅,则各其所安。”王夫之释曰:

互藏其宅者,阳入阴中,阴丽阳中,坎、离其象也。太和之气,阴阳浑合,互相容保其精,得太和之纯粹,故阳非孤阳,阴非寡阴,相函而成质,乃不失其和而久安。[33]

魏伯阳以《易》理阐发丹鼎学说,认为坎离为“乾坤二用”[34]。人的魂为阳神,在天为日,于卦为离;魄为阴神,于卦为坎,在天为月。坎离相为“匡廓”[35],魂魄互为存在的住所,日月相为照映。王夫之又说:

太极一浑天之全体,见者半,隐者半,阴阳寓于其位,故毂转而恒见其六。乾明则坤处于幽,坤明则乾处于幽,《周易》并列之,示不相离,实则一卦之向背,而乾坤皆在焉。非徒乾、坤为然也。明为屯、蒙则幽为鼎、革,无不然也。[36]

上述说法发展了周敦颐《太极图》[37]、张载“大易不言有无”[38]等的思想,《周易》卦象不再被视为并列的平面,而是互隐互见的立体。也就是说,坎卦为表而离卦为蕴,离卦为表而坎卦为蕴,故有“互藏其宅”的说法,著一“藏”字,凸显卦象的向背之理。以旁通比类观念,他认为诗歌中的情与景,如同坎(

)和离(

)中的阳与阴,互为室宅,互相依存,即所谓“景生情,情生景”。其诗论有云:

情、景名为二,而实不可离。神于诗者,妙合无垠。巧者则有情中景,景中情。景中情者,如“长安一片月”,自然是孤栖忆远之情;“影静千官里”,自然是喜达行在之情。情中景尤难曲写,如“诗成珠玉在挥毫”,写出才人翰墨淋漓、自心欣赏之景。[39]

于言说的层次,情、景是有区分的,但在诗中是合二为一的整体。故而,“情中景,景中情”,皆是从一首的全篇而言。这与其《易》学观念是一致的,如云:

其一如大有上九:“自天佑之,吉无不利”,上九即天也,佑者非佑上也,乃六五履信思顺而上佑之,即其福之至以归本于六五之德也;又如解六五“君子维有解”,解者,非五之能解也,上六藏器待时而解六三之悖,故五可孚三而解之,此原本上六之德以知六五之吉也。盖读书者一句而求一句之义,则句义必忒,况于《易》之为学,以求知天人之全体大用;于一爻而求一爻之义,则爻义必不可知。[40]

《内传》释大有

之六五曰:“五虚中而明于任使,其俯有群阳也”[41];释上九曰:“此爻之辞,又别有一义例,所以赞六五之德至而受福也。‘天’即指上而言。上九在五上,而五能有之,自天佑之也。”[42]解

之六五以柔居尊位,然六三为失位之爻,“上乘九四之刚,本屈居卑贱,下乘九二之刚,躁进冯陵”[43];上六为当位之爻,“柔和不迫,从容而解之”[44]。因而,大有上九“天佑”之义,不是从自居之位而得,而是因六五而生;解卦六五之“眩惑”,是因六三之躁进而生,又依上六之柔和而“解纷”[45]。若孤立地看待一爻,其爻辞的含义必然难以获得。因此,他十分强调《易》学的整体性观念,即通过从卦象全体,以六爻之间的相互关系求一爻之义。于诗歌欣赏而言,就是要立足于全篇,注意诗句之间的互文关系,来理解情景相生的关系。如《子夜吴歌》,有了最后两句“何日平胡虏,良人罢远征”,才有“长安一片月”蕴含着孤栖忆远之情;《喜达行所在》,有了首联的“死去凭谁报,归来始自怜”,才有“影静千官里”蕴含的“喜达行在之情”;《和贾至舍人早朝大明宫》,有了颈联的“旌旗日暖龙蛇动,宫殿风微燕雀高”,其“想象翰墨淋漓、自心欣赏之景”,才有所安放。这就要求在诗歌欣赏中,读者要通过上下文的反复涵咏,来理解句里句外的涵义。而于佳句的欣赏,也应置于全篇中体会其中的意蕴。若不顾及诗之全篇,于单句中追寻所谓“孤栖忆远之情”“喜达行在之情”,或“想象翰墨淋漓、自心欣赏之景”,必定茫然而无得。就此可因王夫之论诗之法而广之,如陈子昂《登幽州台歌》,全诗追往昔,思来日,抒发英雄生不逢时的孤独悲伤,此诗四句全为抒情王夫之诗论,但吟咏之下,读者眼前仿佛出现了一幅北方大地苍茫辽阔的图景,作者从时间上着笔,诗意却在空间上打开,真可谓情景“互藏其宅”。当然,诗意的想象和扩展皆应全篇(包括题目)语境之内。因此,不仅读《易》、读诗,乃至读古人的所有文字,皆要“熟绎上下文,涵咏以求立言之旨”[46]。与之相反,则“执一句一义而论先圣之书,微言隐,大义乖,他经且然,况大《易》哉。”[47]王夫之治《易》注重整体性,评诗能够互文见义,读书强调熟绎全文,有着相为一贯的思想和方法。

故而,坎、离的“互藏其宅”,也应在其卦象之内理解王夫之诗论,即坎卦所藏的是离卦的宅所,而离卦所藏的是坎卦的宅所,而不能推之于其他诸卦。因此他说的“景生情,情生景”也应立足于每一首诗所特定的语境之中,如此所谓的“言外之意”“象外之景”才不致成为空谈。在这一点上,王夫之与以往评论家的区别往往被忽略。如宋人严羽、明人王廷相分别有云:

诗者,吟咏性情也,盛唐诸公惟在兴趣,羚羊挂角,无迹可求。故其妙处,透彻玲珑,不可凑泊,如空中之音、相中之色、水中之月、境中之象,言有尽而意无穷。[48]

夫诗贵意象透莹,不喜事实粘着,古谓水中之月,镜中之影,可以目睹,难以求实是也。[49]

以上述诗论为依据,叶朗认为严羽对王夫之有着“重要的影响”[50],又说“王夫之继承了王廷相的这一思想,并把它充分地展开了”[51]。首先,王夫之在所有的诗论中均未提到这二人。一个值得注意的细节是,《诗译》中说:“王敬美曰:‘诗有妙悟,非关理也。’”[52]严羽曾说过:“诗有别趣,非关理也”,王世贞在《艺苑卮言》中抄录了此语[53],而王夫之误以为是王世贞(元美)的弟弟王世懋(敬美)所说的,由此说明他并没有直接读到严羽《沧浪诗话》原文,其反诘的语气也说明他并不同意这一说法。因而严羽之于王夫之,只能是一种间接的影响、反面的启示,却不能说是直接的、重要的影响。另外,严羽、王廷相以“水中月,镜中象”为喻论诗,其语源出自佛学典籍[54],以之喻诗就是追求意象的玲珑透彻,以及“言有尽而意无穷”的空灵境界。但镜花水月同时也包涵空幻不实的意涵,而王夫之在诗歌评论中说:

目既不觏矣,而必凭之,岂非真有所得?释氏言语道断、心行路绝之言,徒孟浪尔。[55]

佛学的“言语道断、心行路绝”,指究竟真理无法言说,如来空性不可思议。这种观念渗透到诗学,就认为言语只是登岸之筏,见月之指,得到诗意之后便可以舍弃。王夫之批评佛学的说法是草率的,强调诗意的表达和接受不能没有凭借。《庄子》也有类似的说法:“筌者所以在鱼,得鱼而忘筌;蹄者所以在兔,得兔而忘蹄;言者所以在意,得意而忘言。”[56]王弼将其引入《周易》的阐释,遭致了他的批判:

王弼曰:“筌非鱼,蹄非兔。”愚哉,其言之乎!筌蹄一器也,鱼兔一器也,两器不相为通,故可以相致而可以相舍。“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,统之乎一形,非以相致而何容相舍乎?“得言忘象,得意忘言”,以辨虞翻之固陋则可矣,而于道则远矣。[57]

王夫之认为,筌与鱼、蹄与兔可以相舍,是因为二者“不相为通”,但道与器“统之乎一形”,二者须臾不可相离。同时他又说:“形而上者,非无形之谓,既有形矣!有形而后有形而上。无形之上,亘古今,通万变,穷天穷地,穷人穷物,皆所未有者也。”[58]据此可以推说其关于言与意的看法,即言外之意非无言之谓,有言而后有言外之意;无言以凭据,言外之意则不复存在。所以“言外之意”也应在一首诗的情境之内加以理解,恰如《庄子》的忘筌、忘蹄、忘言只能针对此鱼、此兔、此意,而不能有所凌越。王夫之在诗论中是这样说的:

“采采芣苡”,意在言先,亦在言后,从容涵泳,自然生其气象。[59]

诗意在言之前,也在言之后,然统之乎一言。若是绝言,所谓的“气象”如何生起!王夫之诗学对言意关系的认识,其理论根源仍在《周易》。《乾·文言》曰:“修辞立其诚,所以居业也”,他解释说:“业统言行,独言‘修辞’者,君子之施政教于天下者辞也,辞诚者无不诚矣。‘诚’者,心之所信,理之所信,事之有实者也。”[60]于诗而言,有“辞”,情意才能生发;“修辞立其诚”,情意方具备深切可信的特质,如此诗歌才具有陶冶性情的功效。《中庸》云:“唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”[61]以儒家经典“诚”的观念推衍,诗歌能曲尽人情物态,可以赞天地之化育,可以通天人之际。值得一说的是,20世纪德国思想家海德格尔也说:“诗的活动领域是语言。因此,诗的本质必然从语言的本质那里获得。”[62]海氏诗歌语言的观念基于其哲学思想:“存在在思想中达乎语言。语言是存在的家。人居住在语言的寓所中。”[63]虽然,二者具体的所指和所依存的文化语境有很大差异,但他们都肯定语言之于诗歌不可或缺的意义,前者以“诚”为理论根源,后者以“存在”为哲学基础,其意义在更高层次上是有所会通的。

承上所论,王夫之“情生景、景生情”的说法,皆是立于具体诗作的语境之内,情与景既相互生发,也相互规定,若脱离诗歌全篇的语境而言情或写景,则会导致情与景彼此分离。如云:

诗文俱有主宾。无主之宾,谓之乌合……立一主以待宾,宾非无主之宾者,乃俱有情而相浃洽。若夫“秋风吹渭水,落叶满长安”,于贾岛何与?“湘潭云尽暮烟出,巴蜀雪消春水来”,于许浑奚涉?皆乌合也。[64]

所谓“主”,应是“一主”,“立一主以待宾”,则诗歌情景浃洽。如戴鸿森所案:“(贾岛、许浑的诗)句非不美,然与全篇所欲表达的内容关系不明,即所谓‘意外设景’。”[65]“意外设景”,景又另生一意,“主”非“一主”,则宾无所适从,情景相互游离,二者便不是“妙合无垠”,而是“乌合”“有垠”。但与此同时,王夫之又强调情景的妙合,并不在于刻意而为。

三 唯意所适

《周易·系辞下传》云:“易之为书也不可远,为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。”[66]天地之道,变动无定在,推故而出新。《易》以“变”体天化,尽物理。王夫之说:“阴阳有定用,化育无定体。故阴阳可见,而化育可不见。”[67]作诗也应参赞阴阳化育之理,即情有含景之用,景有生情之用,情景皆可见,而情景之合不可见。如云:

“青青河畔草”与“绵绵思远道”,何以相因依,相含吐?神理凑合时,自然恰得。[68]

前四语,是天壤间生成好句,被太白拾得。(李白《子夜吴歌》评语)[69]

《饮马长城窟行》中连绵不断的青草与对征人无尽的思念,《子夜吴歌》中“一片月”“捣衣声”“秋风”与“玉关情”之间的融浃,堪称古今诗作中情景关系的典范,“恰得”“拾得”等字眼说明,其出于自然天成,不可有意而为。如云:

作者非有意必然,而气脉相比自有如此者。唯然,故八句无一语入情,乃莫非情者,更不可作景语会。诗之为道,必当立主御宾,顺写现景;若一情一景,彼疆此界,则宾主杂遢,皆不知作者为谁意外设景,景外起意。(丁仙芝《渡扬子江》评语)[70]

此诗首联曰:“桂楫中流望,空波两岸明。”诗人立于船头,以流动的视角写两岸、远近的景色。中间两联是诗人渡江时的所望所触:“林开扬子驿,山出润州城。海尽边阴静,江寒朔吹生。”尾联“更闻枫叶下,淅沥度秋声”,在浓浓的秋色和淅沥的秋声中,诗人的感怀似有似无。以王夫之的说法,这类诗正能使人“随所以皆可”。此诗为何没有情景“彼疆此界“宾主杂遢”?因其“顺写现景”,以文理之自然,才能与变化流动的“阴阳之几”相应,如此情景的融合才是天衣无缝的。此诗八句都在写景,没有“一情一景”的刻意安排。他又说:

近体中二联,一情一景,一法也。“云霞出海曙,梅柳渡江春。淑气催黄鸟,晴光转绿苹。”“云飞北阙轻阴散,雨歇南山积翠来。御柳已争梅信发,林花不待晓风开。”皆景也,何者为情?若四句俱情而无景语者,尤不可胜数,其得谓之非法乎?夫景以情合,情以景生,初不相离,唯意所适。截分两橛,则情不足与,而景非其景。且如“九月寒砧催木叶”,二句之中,情景作对;“片石孤云窥色相”四句,情景双收,更从何处分析?陋人标陋格,乃谓“吴楚东南坼”四句,上景下情,为律诗宪典,不顾杜陵九原大笑。愚不可瘳,亦孰与疗之?[71]

上文所说的“为律诗宪典”的做法,在古代的诗评家中不为少见。元人方回认为:“岳阳楼天下壮观,孟、杜二诗尽之矣。中两联前言景,后言情,乃诗之一体也。”[72]另如明人胡应麟说:“作诗不过情景二端。如五言律,前起后结,中四句,二言景,二言情,此通例也。”[73]方、胡的“一体”“同例”,正是将情与景“截分两橛”,显然与情景“互藏其宅”的观念严重抵牾。王夫之以具体的诗例驳斥了这一说法,如杜审言《和晋陵丞早春游望》、李憕《奉和圣制从蓬莱向兴庆阁道中留春雨中之作应制》,中联四句皆是写景;沈佺期的《独不见》颔联、颈联皆是上句景、下句情,即“情景作对”;李颀的《题璿公池》中联四句情景浑融,即“情景双收”。设想作诗之时,一人有一人之境遇,一诗有一诗之境遇,诗人若预设此联要写景,彼联要言情,则畏首畏尾,左右牵绊,岂不是作法自缚。

王夫之说:“天地之德不易,而天地之化日新。今日之风雷,非昨日之风雷,是以今日之日月,非昨日之日月也。”[74]于诗人而言,今日之情景,非昨日之情景。一己之情景,非他人之情景。那种“前言景,后言情”,将景与情截然对待的观念,与《易》学“变动不居”的观念相悖,如云:

天下有截然分析而必相对待之物乎?求之于天地,无有此也;求之于万物,无有此也:反而求之于心,抑未谂其必然也……八卦相错,五十六卦错综相值,若是者,可谓之截然而分析矣乎?[75]

于卦象言,只有阴爻、阳爻的不同组合,卦象的错综变化,才有六十四卦,即所谓“阴必求阳,阳必求阴,以成生化也”,“主辅之多寡之不齐,揉离无定也”[76],正因为包涵阴阳絪缊生化之理,万物多寡不齐之态,《易》才能“弥纶天地之道”[77]。于诗而言,景必与情合,情必由景生,律诗乃至所有的诗体,写景、言情之句必定是“多寡不齐”、变化不定的,任何脱离创作当时的境遇,预设的情景之法都有“截然对待”之嫌,亦如王夫之所说:“四方八片阴阳老少截然对待之说,术士之《易》,而非天地之固然。”[78]就成卦而言,六位之上是阳爻或是阴爻,皆不可预设。如云:

即以筮言,初爻得奇者三十有二,岂必初九为乾之始?得偶者三十有二,岂必初六为坤之始?即至五爻得阳,而为乾为夬,尚未可知;五爻得阴,而为坤为剥,尚未可知。无上不成乎初,亦阴阳无始、动静无端之理也。[79]

初爻得初九,未必成乾卦,还有屯

、需

、小畜

等三十一种可能;初爻得初六,未必成坤卦,还有蒙

、讼

、师

等三十一种可能。即使已经筮得五爻为阳,有可能是乾

,也有可能是夬

;已经筮得五爻为阴,有可能是坤

,也有可能是剥

,如王夫之所言:“成卦者,天地固有之理,万物固有之理,人事固有之情,筮而遇之则占存焉。”[80]筮重在“遇”,诗亦如之,全篇中任何一句都可以写景,任何一句都可以言情,任何一句也可以情景双收。《易》理中“阴阳无始”,诗的情句与景句亦无固定的次序。至于何句写景,何句言情,皆要视诗中意脉的展开而定。《内编》云:

以意为主,势次之。势者,意中之神理也。唯谢康乐为能取势,宛转屈伸,以求尽其意,意已尽则止,殆无剩语;夭矫连蜷,烟云缭绕,乃真龙,非画龙也。[81]

如《易传》所云:“阴阳不测谓之神”[82]“知几其神乎”[83],所谓“意”就是创作当下的情意,“势”就是文脉中的不可测之理。如谢灵运者,能顺诗意潜在的脉络,取自然之势,宛转屈伸,故王夫之拟之为“真龙”;而那些以他心为己心,拘于成法陋格,亦步亦趋的诗作,不就是“画龙”吗!纵观文学史,这种说法是有道理的,杰出的诗人总是一人有一人之法,优秀的诗作总是一诗有一诗之法,遵循所谓的“通例”而作诗者,绝不会进入一流诗人行列,也不会写出上乘的诗作。

王夫之甚至认为,“情景虚实”之法与诗歌“陶冶性情”的本质是相互冲突的。律诗形成之后,言法者渐多。从唐代直至明代,以“诗格”“诗式”“诗法”命名的著作不胜其数。这些书就是教人如何作诗,为诗立规则、立范式、立法度,其中以皎然的《诗式》影响最为深远。王夫之说:“唐宋以下,有法吏而无诗人”[84],于皎然及其《诗式》他予以猛烈的挞伐:

皎然一狂髡耳,目蔽于八句之中,情穷于六义之始,于是而有开阖收纵、关锁唤应、情景虚实之法,名之曰律。钳梏作者,俾如登爰书之莫逭。(《五言近体》)[85]

《诗式》一书,包含着“诗有四不”“诗有四深”“诗有二要”“诗有二废”“诗有四离”“诗有六迷”“诗有六至”“诗有七德”“诗有五格”[86]等节目,并未发现王夫之所说的“开阖收纵、关锁唤应、情景虚实”等内容,这些却与南宋周弼的《唐贤三体诗法》比较相符。《唐贤三体诗法》讲绝句、七律、五律的写作技法,以情思为虚,以景物为实,分实接、虚接、四实、四虚、前虚后实、前实后虚、起句、结句等纲目。[87]到了元代,方回为之作序,之后影响越来越大。清人叶德辉说:“盖此书在元、明两朝三家村授徒课本,颇自风行。”[88]从王夫之极度厌恶“诗法”的态度分析,他应该不会认真研读这类书籍,故有记忆之误。他将《诗式》斥为“爰书”,《史记·酷吏列传》载:“汤掘窟得盗鼠及余肉,劾鼠掠治,传爰书,讯鞫论报,并取鼠与肉,具狱磔堂下。”[89]就此说明,在王夫之的观念中,所谓的“法”是钳梏作者才情的,是与诗歌的风雅精神背道而驰的。如云:

一虚一实、一景一情之说生,而诗遂为阱,为梏,为行尸。噫,可畏哉也!(孝武帝《济曲阿湖后》评语)[90]

说格,说法,说开阖,说情景,都是得甚恶梦。一片心理,就空明中纵横漫烂,除取粗人、酸人、糨板人,无不于此得兴观群怨以去。(蔡羽《暮春》评语)[91]

所以读古人诗,不可套用情景虚实之法,“画地成牢以陷人”[92];后人作诗,也应该摆落尘俗,不拘法度,而不应该是“寸金册子抄来底,先生学堂中教成底”[93]。如此,于评赏不会曲诬古人,于创作也不会限制自己,摄兴、观、群、怨为一炉,诗歌的陶冶性情的功用方能显现。《诗广传》云:“情为至,文次之,法为下。何言乎法为下?文以自尽而尊天下,法以自高而卑天下。”[94]“情为至”,就是强调诗歌陶冶性情的本质;“文次之”,犹重视情感的自我表达;“法为下”则批判的是古今诗坛以所谓“诗法”为饵,沽名钓誉、乐人从己的陋习。

《易》之为名有三义:“易简一也,变易二也,不易三也。”[95]上文所论也可从这三个方面予以总结:所谓“易简”,即情景之合重在相遇,唯有相遇,情才是真情,景才是真景;所谓“变易”,即情景之合因时、因地、因人而异,任何预设的情景布置之法,都有拘执之弊;所谓“不易”,情景之合以曲写心灵、陶冶性情为归趣,应恒久不变。王夫之情景理论是前无古人的创造,从实践层面而言,与其勤于吟咏的创作经历有关;在理论方面,则要归功于《易》学思想的融贯。他对诗学史上情景组合之法的批判,虽言辞辛辣,但对以法相尚而钳梏才情的诗坛沉疴,无疑是一剂猛药,也是一剂良药。

注释

[1]黄秀洁:《王夫之诗论中情与景》,钱仲联主编《明清诗文研究丛刊》(第二辑),苏州大学中文系明清诗文研究室印,1982年,第245页。

[2]萧驰:《船山天人之学在诗学中的展开——兼论情景交融与儒家生命智慧》,《圣道与诗心》,联经出版事业股份有限公司, 2012年,第122页。

[3]王诗评:《从王船山“乾坤并建”论其“情景交融”之诗学基础》,《中国学术年刊》第三十三期(春季号), 2011年3月。

[4]李瑞卿:《王夫之诗学的〈易〉学观照》,《古代文学理论研究》第32辑,华东师范大学出版社, 2011年,第293~320页。

[5]王夫之:《诗译》,《船山全书》第15册,岳麓书社,1996年,第814页。

[6]见《周礼注疏》,《十三经注疏》(清嘉庆刊本)第2册,中华书局,2009年,第1719页。

[7]见胡寅:《答李叔易》,《斐然集》,中华书局,1993年,第386页。

[8]朱熹:《诗集传》,中华书局,2011年,第2页。

[9]朱熹:《诗集传》,第6页。

[10]叶嘉莹:《中国古典诗歌中形象与情意之关系例说》,《迦陵论诗丛稿》,河北教育出版社, 1997年,第26页。

[11]孔颖达:《周易正义》,《十三经注疏》第1册,第28页。

[12]范晞文:《对床夜语》,吴文治主编《宋诗话全编》第9册,凤凰出版社, 1998年,第9292页。

[13]熊考核:《王船山美学》,中国文史出版社,1991年,第183页。

[14]孔颖达:《周易正义》,《十三经注疏》第1册,第168页。

[15]王夫之:《诗广传》,《船山全书》第3册,第323页。

[16]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第2762页。

[17]王夫之:《周易外传》,《船山全书》第1册,第904页。

[18]宗密:《禅源诸诠集都序》,《大正新修大藏经》第48册,新文丰出版公司,1983年,第404页。

[19]萧驰:《佛法与诗境》,中华书局,2005年,第123页。

[20]萧驰:《圣道与诗心》,第269页。

[21]陆机撰,张少康集释:《文赋集释》,人民文学出版社,2002年,第20页。

[22]王夫之:《诗译》,《船山全书》第15册,第809页。

[23]王夫之:《古诗评选》,《船山全书》第14册,第719页。

[24]王夫之:《唐诗评选》,《船山全书》第14册,第1006页。

[25]王夫之:《诗广传》,《船山全书》第3册,第392页。

[26]王夫之:《夕堂永曰绪论·内编》,《船山全书》第15册,第819页。

[27]王夫之:《诗广传》,《船山全书》第3册,第323页。

[28]劳思光:《新编中国哲学史》,广西师范大学出版社,2005年,第580页。

[29]钱穆:《中国近三百年学术史》,商务印书馆,1997年,第108页。

[30]钱穆:《中国近三百年学术史》,第115页。

[31]王夫之:《周易外传》,《船山全书》第1册,第861页。

[32]魏伯阳著,任法融释义:《周易参同契释义》,东方出版社,2012年,第141页。

[33]王夫之:《张子正蒙注》,《船山全书》第12册,第54页。

[34]魏伯阳著,任法融释义:《周易参同契释义》,第49页。

[35]魏伯阳著,任法融释义:《周易参同契释义》,第40页。

[36]王夫之:《周易内传发例》,《船山全书》第1册,第658页。

[37]周敦颐:《太极图》,《周敦颐集》,中华书局,1990年,第1页。

[38]见王夫之:《张子正蒙注》,《船山全书》第1册,第272页。

[39]王夫之:《夕堂永日绪论·内编》,《船山全书》第15册,第824-825页。

[40]王夫之:《周易内传发例》,《船山全书》第1册,第670页。

[41]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第166页。

[42]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第167页。

[43]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第335页。

[44]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第336页。

[45]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第337页。

[46]王夫之:《夕堂永日绪论外编》,《船山全书》第15册,第856页。

[47]王夫之:《周易内传发例》,《船山全书》第1册,第670页。

[48]严羽撰,郭绍虞校释:《沧浪诗话校释》,人民文学出版社,1989年,第26页。

[49]王廷相:《与郭价夫学士论诗书》,《王廷相集》第2册,中华书局,1989年,第502页。

[50]叶朗:《中国美学史大纲》,上海人民出版社,1985年,第317页。

[51]叶朗:《中国美学史大纲》,第453页。

[52]王夫之:《诗译》,《船山全书》第15册,第813页。

[53]王世贞:《艺苑卮言》,《明诗话全编》第4册,凤凰出版社,1997年,第4194页。

[54]《维摩诘经》,《大正新修大藏经》第14册,第541页。

[55]王夫之:《唐诗评选》,《船山全书》第14册,第934页。

[56]见王夫之:《庄子解》,《船山全书》第13页,第415页。

[57]王夫之:《周易外传》,《船山全书》第1册,第1029页。

[58]王夫之:《周易外传》,《船山全书》第1册,第1028页。

[59]王夫之:《诗译》,《船山全书》第15册,第808页。

[60]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第62页。

[61]见朱熹:《四书章句集注》,中华书局,2011年,第34页。

[62]海德格尔:《荷尔德林诗的阐释》,孙周兴译,商务印书馆,2000年,第46页。

[63]海德格尔:《路标》,孙周兴译,商务印书馆,2004年,第366页。

[64]王夫之:《夕堂永日绪论·内编》,《船山全书》第15册,第821页。

[65]戴鸿森:《姜斋诗话笺注》,上海古籍出版社,2012年,第56页。

[66]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第 604~605页。

[67]王夫之:《读四书大全说》,《船山全书》第6册,第827页。

[68]王夫之:《夕堂永日绪论·内编》,《船山全书》第15册,第823页。

[69]王夫之:《唐诗评选》,《船山全书》第14册,第951页。

[70]王夫之:《唐诗评选》,《船山全书》第14册,第1012页。

[71]王夫之:《夕堂永日绪论·内编》,《船山全书》第14册,第825~826页。

[72]方回选评,李庆甲集评点校:《瀛奎律髓汇评》上册,上海古籍出版社,1986年,第6页。

[73]胡应麟:《诗薮》,中华书局,1958年,第61页。

[74]王夫之:《思问录·外篇》,《船山全书》第12册,第434页。

[75]王夫之:《周易外传》,《船山全书》第1册,第1073页。

[76]王夫之:《张子正蒙注》,《船山全书》第12册,第55页。

[77]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第519页。

[78]王夫之:《楚辞通释》,《船山全书》第14册,第209页。

[79]王夫之:《周易内传发例》,《船山全书》第1册,第666~667页。文中“初爻得奇者三十有二”有误,“得奇者”当为三十有六,即为初九。

[80]王夫之:《周易内传发例》,《船山全书》第1册,第666页。

[81]王夫之:《夕堂永日绪论·内编》,《船山全书》第1册,第820页。

[82]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第531页。

[83]王夫之:《周易内传》,《船山全书》第1册,第596页。

[84]王夫之:《古诗评选》,《船山全书》第14册,第490页。

[85]王夫之:《古诗评选》,《船山全书》第14册,第830页。

[86]皎然著,李壮鹰校注:《诗式校注释》,人民文学出版社,2003年。

[87]周弼:《笺注唐贤三体诗法》,《四库全书存目丛书》集部,第289册,齐鲁书社,1997年,第286~370页。

[88]叶德辉:《郋园读书志》,上海古籍出版社,2010年,第708页。

[89]司马迁:《史记》第10册,中华书局,1982年,第3137页。

[90]王夫之:《古诗评选》,《船山全书》第14册,第749页。

[91]王夫之:《明诗评选》,《船山全书》第14册,第1388页。

[92]王夫之:《夕堂永日绪论内编》,《船山全书》第14册,第824页。

[93]王夫之:《明诗评选》,《船山全书》第14册,第1470页。

[94]王夫之:《诗广传》,《船山全书》第3册,第307页。

[95]见《周易正义》,《十三经注疏》第1册,第15页。

|作者简介:兰州交通大学文学院副教授,主要从事中国古代文论研究。

|本文原载《文学与文化》2020年第1期。

|原创内容如需转载,须经本刊编辑部授权。

主办:南开大学文学院

主编:陈洪 乔以钢

通讯地址:天津市南开区卫津路94号南开大学文学院《文学与文化》编辑部

邮编:

投稿邮箱:

电话:,

国际标准刊号:ISSN 1674-912X

国内统一刊号:CN 12-1415/I